焼酎の歴史~蒸留編~

こんにちは(^^)/霧島町蒸留所の阿部です。

今回も、前回に引き続き焼酎の歴史について、お伝えします。

前回は「焼酎の歴史~伝来編~」でしたが、今回は「焼酎の歴史~蒸留編~」。「蒸留」という面から、焼酎がどんな進化をしてきたのかを探ってみたいと思います。

阿刺吉(あらき)酒

話はさかのぼり、江戸時代。

当時、焼酎は、「阿刺吉(あらき)酒」という別名がありました。

阿刺吉・・・。

何のことだかさっぱりわかりませんが、いわゆる当て字ですね。あらき、とは東南アジアなどで飲まれていた蒸留酒である「アラック」がなまったものと言われています。

「アラック」の語源は「アランビック」という外国製の蒸留器から来ています。

さらに「アランビック」はアラビア語で汗を意味する「arrak」が語源であり、蒸留によって、蒸発した蒸気が冷やされ、露となっている様子が、汗をかいているように見える、まさに蒸留酒を表す言葉が語源となっているのです。

阿刺吉酒は、もともと胃や腸に効く薬酒として扱われることもあったそうです。

その後、だんだんと同じ蒸留酒である「焼酎」と同義語として扱われるようになり、いつしか「焼酎」が主に使われるようになりました。

蒸留器と蒸留機

さて、そんな焼酎の製法を代表する部分と言えば「蒸留」ではないでしょうか。蒸留は『蒸留器』を使って行われるのですが、この『蒸留器』に関して、以前から個人的に疑問であったことがあります。

蒸留器は『蒸留機』や『蒸留器』などと書かれていることがあり、「き」の部分は「機」と「器」どちらが正しいのだろう?という疑問です。

結果として、真相は調査の結果わからずじまいなのですが…、個人的見解としては昔は『蒸留器』で造っていたけれど、今は『蒸留機』で造っている。というものです。

『蒸留器』が表すものは、『器』が意味する通り、蒸留をするための「うつわ」。

昔、焼酎を造る際に用いられた蒸留の道具「欄引(らんびき)」を意味しているのではないか。

欄引とは、下から温めて蒸発した気体が、冷水を貯めている上部で冷やされ、露となった液体が外側に飛び出した口ばしのような部分を伝って、外へぽたぽたと排出される仕組みです。

陶製のものが多かったとされており、これはまさしく蒸留をする「器(うつわ)」ですね。

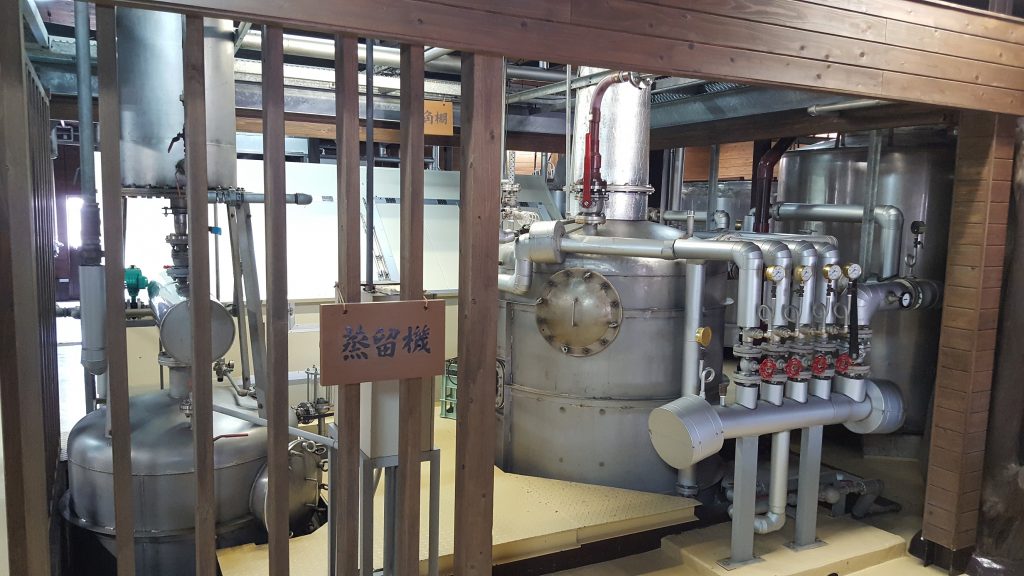

対して『蒸留機』は、現在の焼酎造りに用いられている蒸留するための機械。

これはまさしく「機械」。

ということで、『蒸留器』と『蒸留機』の違いは、そのまま焼酎の製法である蒸留の変遷を表しているのではないかな、と思っています。(あくまで個人的見解ですが…)

ちなみに一般的には『蒸留器』という表記がよく使われています。(しかし、酒税法での表記は『蒸留機』です)

蒸留器の進化

蒸留器は、これ以外にも多用な進化の経緯が残っています。

日本全土で広く使われていたという「カブト釜式蒸留器」(仕組みは欄引と同様)や、鹿児島と鹿児島以南の諸島でしか使われていなかったとされる「ツブロ式蒸留器」などがあります。

これらは古式蒸留器とも呼ばれ、現代の蒸留機とは異なり直火式でした。

直火式の欠点は、火力調整が難しいことで、もろみが焦げてしまうことが少なくありませんでした。

現在は、これを蒸気で加熱することで、もろみに間接的に熱が加わるため、もろみが焦げるのを防ぎやすくなっています。

また、これらの蒸留器と同じく、古くに使われていた蒸留器に「木桶蒸留器」があります。

文字通り、木製の蒸留器で、木の隙間から焼酎が呼吸をするとされており、一層柔らかい味わいに仕上がります。その反面、日々のメンテナンスの大変さや、出来上がる焼酎の収量が少ないことなどから、だんだんとその数は少なくなっていきます。

江戸時代から明治時代初期頃まで使われていた、これらの蒸留器は効率化を求める過程で技術が進化していきました。

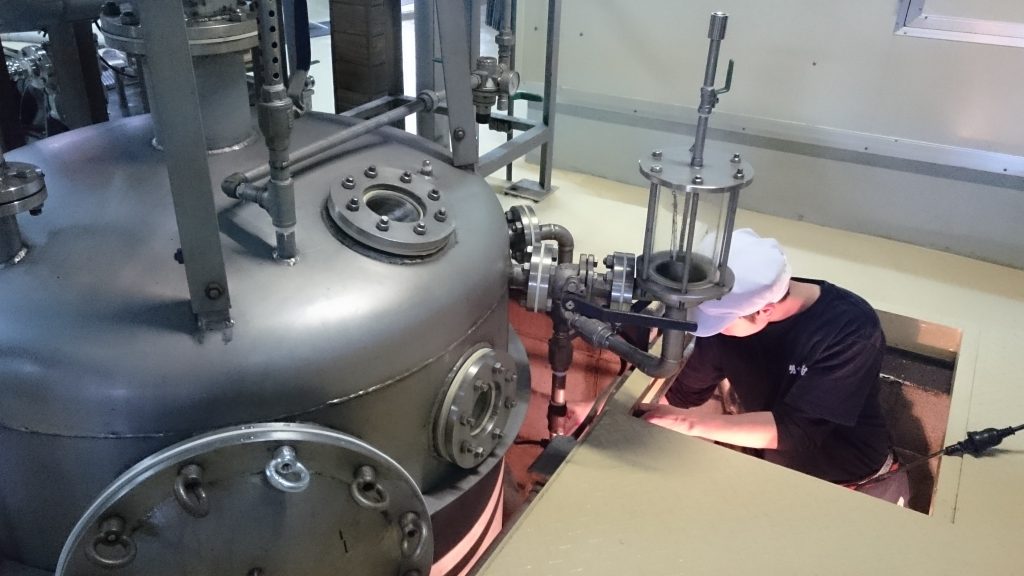

今まで、ご案内したのは、原料本来の豊かな風味をより楽しめる、一度だけ蒸留する「単式蒸留機」の話です。明るい農村でも、こちらの単式蒸留機を使っています。

一方で、1900年には、原料の風味をあまり残さずに、効率的に高度数のアルコールを作るために、連続式蒸留機も登場しました。

「蒸留」一つとっても、とても長く、たくさんの歴史があります。

そんな歴史を想いながら焼酎を飲むと、一味違って感じるかもしれませんね(^^)