ブログ 一覧

明るい農村 9-year aged Beni haruka 9/15(水)発売!!

こんにちは!明るい農村スタッフです(*’▽’)

少しずつ涼しくなりはじめ、季節の変わり目であるこの時期に、

とっておきの新商品「明るい農村 9-year aged Beni haruka」について、ご紹介いたします!

紅はるか

「紅はるか」という芋をご存じでしょうか。焼き芋やお菓子で召し上がれたことがあるかもしれませんね(*’▽’)実は、2010年に品種改良によって誕生した、比較的新しいさつま芋の品種です。

糖度がとても高く、いまや甘い芋の代表格とも言える、安納芋とも比べられるほどの甘さを持っています!

外観が優れる「九州121号」に、皮色や食味が優れる「春こがね」を交配させ育成された芋で、その名の通り、これまでの芋よりも「はるか」に優れた芋ということで、「紅はるか」という名前がつけられました。

各地で、ブランド芋として焼き芋で販売されるなど、その美味しさから青果用としても、とっても注目されている芋なのです(^^♪

明るい農村 9-year aged Beni haruka

そんな紅はるかを焼酎として仕込んだら、どんな味わいになるのか…?

わたしたちは、焼酎として仕込んだ紅はるかの原酒を、更に9年もの長期熟成をして商品化しました!

それが「明るい農村 9-year aged Beni haruka」です(^◇^)/

紅はるかならではの濃厚な甘さと、長期貯蔵熟成による、滑らかでまろやかな口当たりが最大の魅力。

紅はるか、そして古酒としての味わいを最大限に感じていただけるよう、ロックかストレートで飲むことをおすすめいたします!

※原酒に限りがあるため、数量限定品となっております。完売の際は、ご容赦ください。

今シーズンの焼酎の仕込が始まりました!!

こんにちは、明るい農村直売所スタッフの阿部です。

いよいよ8月8日から、今シーズンの焼酎の仕込が始まりました!

早速、蔵内には米麹用の蒸し米の香りが漂いはじめ、仕込み開始を実感しているところです。

蒸したお米に、麹菌をふりかけ、三角棚(一定の温度に保つことができる三角の屋根の装置)で、約一日かけて米麹を造ります。出来上がった米麹は、米の粒と粒とがくっついて塊になっているため、ほぐしていきます。これを切り返しと言います。

麹の大事な役割は、酵素を造りだすことです。お米やさつま芋から焼酎を造るには、まずそれらに含まれるデンプンを分解して、ブドウ糖に代え、それを酵母が食べてアルコールに代えることが必要となります。デンプンは、そのままでは大きすぎて、酵母が食べられないため、分解して、ブドウ糖にかえてあげるのです。この分解する役割をするのが、酵素になります(; ・`д・´)

切り返しをした後、三角棚から麹を出す作業を「出麹(でこうじ)」と言います。

出麹したら、向かう先は、かめ壺。製造場内の地中に埋められています。

創業当時の110年前から大事に使い続けている、わたしたちの宝物です(*’▽’)

あらかじめ、仕込み水と酵母を入れたかめ壺に、米麹を投入し、櫂棒(かいぼう)でまぜていきます。いわゆる一次仕込みとよばれる作業です。

この一次仕込み・一次もろみの大事な役割は、麹に含まれる酵素を溶け出させることと、ブドウ糖を食べてアルコールをつくりだす酵母を増やすことにあります。発酵中のかめ壺からは、酵母が生み出す華やかな香りが漂います♪

一次仕込みから6日経った頃には、蒸したさつま芋を投入する「二次仕込み」に入ります。

一度の仕込みで使うさつま芋は、実に1500kg!

これを蒸すと、蒸し芋の良い~香りが蔵内全体へ行きわたります(^◇^)/

この様子も、また紹介します♪

蔵見学の際も、タイミングがあえば、蒸し米や蒸し芋の香りをかぐことができます。

今シーズンも、新しい挑戦をしつつ、丁寧な焼酎造りを行い、みなさまへ「美味しい!」と喜んでいただける焼酎をお届けしたいと思います。まだまだ何かと大変な時期が続きますが、わたしたちの焼酎で、少しでも皆様のやすらぎの時間をご提供できれば幸いです!

焼酎の仕込みシーズン開始が迫る!明るい農村の醸造始め式

~ 新しい仕込みのシーズンが始まるその前に ~

蔵では、 焼酎造りをはじめる前に、新しい仕込みのシーズンの安全と、よりよい品質の焼酎造り ができるよう祈願する、醸造始め式をとり行っています。今シーズンは仕込みが8月上旬にはじまりますので、大安吉日の7月21日に、行いました(*^_^*)

蔵の近くの霧島神宮より神官さんがいらしてくださり、創業当時の110年前から蔵に伝わるかめ壺の前で、厳かに祝詞をあげてくださいました。蔵人一同、気を引き締めて、ことしも美味しい 焼酎 を造れるように、祈願いたしました!

祝詞をささげていただいた後は、かめ壺や米蒸器、蒸留機、井戸など、蔵のいろいろなところをお祓いしていただきます。梅雨が明けて以降、だんだんと夏の暑さに包まれている場内ですが、神官さんのお祓いのあとは、澄んだ空気が広がり、不思議と涼しさを感じました♪

蔵は今年で創業110周年。110年目の仕込みが、8月8日には、はじまります。今シーズンも、皆さまに「美味しい!」と喜んでいただけるような焼酎造りに、一歩一歩励んでまいります。今後とも、ご愛顧よろしくお願い申し上げます。

今年も、「国際品質規格ISO9001認証」の維持審査を受けました!

毎年この時期には、蔵人・スタッフ緊張の、国際品質規格ISO9001認証の維持審査があります。

ISO9001とは、品質マネジメントシステムのことです。とっても簡単に言ってしまいますと、お客様に満足していただけるサービス・製品を提供するための仕組み・ルールを示しています。

私たちは、その仕組み・ルールに則って、きちんと業務を行っているか、お客様に満足していただける商品を提供するため、日々行っている仕事を見直し、より改善しているかが、年に1回、外部の審査員によってチェックされます。

蔵では、2013年8月にISO9001を取得し、それから毎年、外部審査員による審査が行われ、これまで無事に審査を終え、認証を維持してまいりました。

普段何気なく行っている業務も、この機会によくよく考えさせられることが多く、とても刺激になります(`・ω・´)

たとえば、スタッフ間でなにかしらの勉強会を行った際、議事録やマニュアルをきちんと作成し保管ができているか、といった見直し項目。これができていれば、勉強会へ出席していない人へ同じ知識の共有ができますし、マニュアル化していれば、同じミスが起きることを防ぐこともできます。

こうしたことを業務全体で考えていき、よりよいサービス・製品を提供していこう!という取り組みを各部署で行います。

今年は7月7日に審査が行われました。毎年、緊張する1日です。今回も、全部署がそれぞれ審査を受け、取組みとして良い点、今後のためにより改善したほうが良い点などの指摘を受け、大変勉強となった1日でしたが、問題点はなく、無事に審査を終えました。

今後もみなさまに、明るい農村は「いつ飲んでも美味しい!」と言っていただけるよう、蔵人・スタッフ一丸となって頑張ります!

【 焼酎蔵の日常 】製造オフシーズンに行うメンテナンス

こんにちは、明るい農村スタッフです(*^_^*)

蔵は、現在オフシーズン中で、 焼酎 の仕込みは行っていない状態です。

以前、このブログでオフシーズン中、蔵ではどんなことをしているか?ということで、蔵内の様々なメンテナンスについて紹介しました。

その際、作業の詳細はお伝えしていなかったので、今回は、メンテナンスの様子を一部ですが、詳しくお伝えしたいと思います(^o^)/

「メンテナンス」と一言で言っても、設備、道具等の点検、部品交換、清掃などなど・・・数えだしたらきりがないのですが、今回は、焼酎 造りに直接携わる部分をご紹介します。

かめ蓋(ぶた)のメンテナンス 柿渋塗装

まず、蔵の中でも最大の特徴でもある「和がめ」。日本製のかめ壺です。創業当時の明治44年から受け継ぐ伝統のかめ壺は、今年で110年目を迎えます。当時の職人さんが、一つ一つ手造りしたため、一つとして全く同じかめ壺はありません。焼酎 の仕込みの際は、一つひとつのかめ壺にあわせて、きめ細やかな対応が必要となります。

かめ壺は、地面に直接埋め込まれており、地中の安定した温度を活かして、もろみが急激な温度変化といったストレスを受けずに、穏やかな状態で発酵できるといったメリットがあります。

かめ壺を使うことにより、柔らかな飲み口の芋焼酎が出来上がることから、明るい農村の個性を生み出すのに、大きな役割を果たしています。

蔵にとって、とても大事なかめ壺。110年の長きにわたって使い続けるためには、しっかりとしたメンテナンスが必要です。

そんな、かめ壺に関わるメンテナンスとして、「かめ蓋(ぶた)の柿渋塗装」があります。

かめ蓋とは、上の画像で、かめ壺に置かれている茶色の蓋のことです。

柿渋とは、柿の実を若い内に発酵・圧搾して作られた、抗菌・防腐・防水効果のある、自然由来の染料です。柿渋を塗ることで、かめ蓋そのものが長く使えるようにする役割と、仕込みが始まった際に、 焼酎 造りで雑菌の増殖を防ぐなどの効果もあるとされています。

かめ蓋に、むらなく丁寧に柿渋を塗っていき、丸一日天日干し。

その後、あえて雨風にさらし→再び天日干し、というサイクルを何度か繰り返します(柿渋には独特の匂いがあるため、匂いを抜くための作業です)。

実際に使う前には水洗いして、最後にもう一度乾かして完了です。( ´Д`)=3 フゥ

しっかり手入れをしていれば、美味しい焼酎造りに必ず繋がっていきます!(*^^)v

今期はまだ、かめ蓋への柿渋塗装は行っていませんので、実際に作業を行ったら、Facebookやインスタグラムでお知らせいたします!

【 焼酎蔵の日常】三角棚のメンテナンス

次にご紹介するのは、先日行った「三角棚」のメンテナンス。

「三角棚」とは、焼酎の味わいを語る上で、とても重要な役割を果たす「麹(こうじ)」を育てるための装置で、文字通り三角形の屋根をしています。

三角棚の清掃はもちろん、今回行ったのはフタをとじた際、三角棚の密閉性を高めるためのゴムパッキンの交換!

地味に見える作業ではありますが、こうした細かな作業をきっちりと行っていくことが大事なことです!!(;’∀’)

それから、三角棚の中で麹の下に敷く、敷布の作成。

三角棚の形に合わせて切り込みを入れたり、加工しておくことで、製造シーズンの日々の作業がやりやすくなります。

今回、紹介したのは、数あるメンテナンスの行程の中では、本当にごくごく一部です。オフシーズン中にこうした細かな準備をしっかりと行うことで、製造シーズンには、焼酎造りに集中することができますし、安定した品質の焼酎をみなさまにお届けできるものと思っています。

そうして造られる、かめ壺仕込み焼酎「明るい農村」をぜひお楽しみください!

父の日にspecialな焼酎 でお父さんと乾杯~♪思い出に残る1本を!

こんにちは、霧島町蒸留所の阿部です。

先日は、母の日のプレゼントをご案内しましたが、来る6月20日(日)は「 父の日 」がやってきます。

毎年5月の「母の日」に比べ、やや忘れられがちなのが「 父の日 」ではないでしょうか…(;’∀’)

母の日が終わったら、次はお父さんにも、日ごろの感謝を伝えましょう!

母の日といえば、カーネーションが象徴的ですよね。では「 父の日 」は??

特に「 父の日 」の象徴として決まったものはないのですが、贈りものとして代表的なものは「ネクタイ」や「ハンカチ」など仕事上使えるもの、そして「お酒」ではないでしょうか。

昨今のコロナ禍においては、ネクタイを締める機会が減っている方もいるかもしれません。ご自宅で過ごされる「宅飲み」需要も増えているため、自宅で楽しめるお酒を喜ばれるお父さんも多いことと思います。

明るい農村では、 父の日 に選んでほしい「オリジナルラベル 焼酎 」や、感謝の気持ちを伝えるのにおすすめの 焼酎 を厳選しました!ぜひ、ご覧になって参考にされてくださいね(*^_^*)

【 父の日 】オススメの「オリジナルラベル 焼酎 」

ラベルに、お好きなお名前や、メッセージを入れることができるので、「 父の日 」をはじめ、様々なお祝いのシーンで使われることが多い 焼酎 です。

直接伝えるのは照れくさい、日ごろの感謝の気持ちを「感謝」や「ありがとう」といった言葉をラベルに添えて贈られてみてはいかがでしょうか(^^♪

中身の焼酎は「キリシマメアサ」という銘柄になります。

キリシマメアサは、霧島神宮のご神木の名前で、樹齢800年を越えており、力強いパワーをいただけるような巨木です。このご神木の名前を冠した 焼酎 が「キリシマメアサ」です。

黒麹と白麹をブレンドし、バランスの良い味わいに仕上げています。贈る方を選ばない味わいで、様々な飲み方で美味しくいただくことができますよ(^^♪

※なお、こちらはお申込みから納品まで、7日~10日かかります。ご希望の際は、お早めにご注文ください。

【 父の日 】オススメの「 全量 “芋” 焼酎 」

蔵の売店で、お越しになられた芋焼酎好きの方が、思わず「お?」と目を止めるのが「全量芋焼酎」です。

通常、芋焼酎は原料に米から造る米麹を用います。

この米麹の代わりに、芋から造る芋麹を用いて仕込んだ焼酎は、全量を芋で造る、芋100%の焼酎であるため「全量芋焼酎」と呼ばれます。

米麹で造る焼酎に比べ、より一層、芋そのもののピュアな香りが感じられる焼酎となっています。芋焼酎好きのお父さんには、「全量芋焼酎」をおすすめしてみてはいかがでしょうか!

「全量芋焼酎」は使用する芋の品種によって、2種類ございます。

黄金千貫100%で造る「黄金全量明るい農村」

赤芋100%で造る「赤芋全量明るい農村」

皆さまの「 父の日 」が素敵な一日となりますことを願っております♪

また、私も、父親の端くれですので(笑)、陰ながら、世のお父様方が、ちゃんと「 父の日 」をしてもらえることも、切に願っております!(^◇^)/

【夏の贈り物は焼酎を】 お中元 の準備はお早めに!

お中元 にぴったりの焼酎をご紹介!!

日に日に暖かくなってきて、時には半袖でも暑いくらいの日も出てきました。

個人的には冬の寒さより夏の暑さの方が、気持ちが開放的になるので好きなのですが、皆さまは夏の到来を控えたこの時期、いかがお過ごしでしょうか(*^-^*)

夏といえば、お世話になっている方へ「 お中元 」として贈り物を贈る時期でもあります。

地域によって、お中元の時期は異なるようですが、7月初旬~8月中旬ころの夏真っ盛りの時期に贈るのが一般的でしょうか。

例年、夏になったら お中元 を贈ろうと思いながら、気づいた時はすでに8月!「急いで準備しなきゃ!」なんていうこともあったような(-_-;)早め早めのご準備で、今から下調べしておくと、いざという時にスムーズに対応できますよね♪

特に近年は、コロナ禍で親しい方とも気軽に会えない状況にあり、「贈り物」を贈り合う機会が増えているという話も聞くようになりました。本当は対面で言葉を交わしたいけれど、贈り物で「いつもありがとうございます。」「今後ともよろしくお願いします。」といった気持ちを伝える方が増えているのでしょうね。

そんな お中元で人気が高いのが、夏に爽快に飲むことができる「お酒類」。

そして、実は「焼酎」は夏の季語なんです( *´艸`)

ちょっと意外な気がしますが、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』には、焼酎を飲めば夏の疲れが回復する、つまり夏バテ防止の酒として愛飲されていたことが記載されています。

アルコール度数の高い焼酎は、夏のうだるような暑さで疲れた体に活を入れる、いわゆる暑気はらいの酒とされていたようです。

そんな夏にぴったりの焼酎の中でも、特に、夏におすすめの品、

もしくは贈り物としておすすめの品をご紹介いたします♪

「 お中元 」にオススメ①THE・ 夏 焼酎

明るい農村の四季シリーズ「夏」

明るい農村の夏の 焼酎 といえば、コレ!その名も「夏」!

ブルーの爽やかなボトルと、清流で遊ぶ子供たちのイラストは、見た目からして夏を感じますよね(*’▽’)

贈り物の場合、おすすめの飲み方などを記載した、商品の説明書も同封いたしますので、贈られた方にも美味しく夏の酒を味わっていただけることと思います♪

商品の詳細は、前回ブログでもご紹介していますので、そちらもご確認くださいね。

720ml 25度(箱入) 価格:2,500円(税込)

「 お中元 」にオススメ②

「霧島の自然」からの贈り物

自社農園 天然酵母仕込み 焼酎 ・農村1号

自社農園 天然酵母仕込み 焼酎 ・農村2号

蔵から車で5分のところにある、ブルーベリー農園。その果実から採取した天然酵母で仕込んだ焼酎です。

霧島の豊かな自然と、冷涼な気候に育まれ、霧島の自然の恵みを、たっぷりとその果実に詰め込んだブルーベリー果実。夏の最盛期には、弾けんばかりの実が果樹全体にたくさん実っています。

仕込み水も、霧島連山が長年かけて生み出した、美味しい天然地下水で仕込んでいます。まさに霧島の自然の恵みをぎゅっと凝縮した 焼酎 が「農村1号」「農村2号」なのです。

農村1号・2号ともに1800ml 25度 3,500円(税込)

※本数限定販売のため、あとわずかとなっています。売り切れの際はご容赦ください。

「 お中元 」にオススメ③

感謝の気持ちを「極上の焼酎」で

明るい農村 10年古酒

赤芋明るい農村 10年古酒

その焼酎が秘めた味わいを、10年という長い年月をかけてじっくりと引き出した極上の一滴。

熟成による、柔らかな飲み口と深みのある味わいは、最上級の逸品です。

お世話になっている方へ、皆さまが感謝の気持ちをお伝えする一助となりましたら、幸いです。

どっしりと芳醇で濃厚な風味の白芋仕込み「明るい農村 10年古酒」

鮮烈なフルーティな香りを纏った赤芋仕込み「赤芋明るい農村 10年古酒」

明るい農村 10年古酒…720ml 25度 価格:8,800円(税込)

赤芋明るい農村 10年古酒…720ml 25度 価格:11,000円(税込)

お中元用の熨斗や包装にも無料で対応しております。お気軽にご相談ください♪

芋焼酎 明るい農村四季シリーズ「 夏 」本日5/5発売!

こんにちは(^^)/霧島町蒸留所の阿部です。

今回は爽快な吟醸香が特長の 芋焼酎 明るい農村の四季 夏 をご紹介します。

昨年、新発売した『明るい農村の四季シリーズ』。今年も「春」から発売しておりますが、なんと「春」は、昨年の3倍以上のご注文をいただき、大好評のうちに完売となりました!(^o^)/ありがとうございます!

新しく四季シリーズを知っていただいた方はもちろん、昨年からのリピーターの方も多くいらっしゃるようで、心より感謝申し上げます(*^_^*)。

次いで、本日、立夏5月5日に発売するのは「夏」。四季シリーズの中でも、炭酸割りや、氷をたっぷりと入れた水割りといった、爽快な飲み方がぴったりなのが『明るい農村の四季「夏」』です。

芋焼酎 明るい農村の四季「夏」とは

夏にぴったりな味わいを目指し、原料には糖度の高い「安納芋」を採用。麹には華やかな香りを生み出す「黄麹」を採用しました。

安納芋

安納芋は種子島発祥の芋で、その糖度の高さから、焼き芋はもちろん、お菓子の原料としてもよく使われています。焼き芋にすると、黄金色のねっとりとした食感で、そのままスイーツを食べているかのような甘さを持っています。

黄麹

黄麹は、主に味噌や醤油、そして日本酒に使われる麹菌です。これには理由があります。

麹菌には、黒麹、白麹、黄麹と種類があり、黒麹、白麹は製造途中で「クエン酸」を発生させます。黄麹は「クエン酸」を発生させません。この「クエン酸」は製造段階のもろみの中で増えることで、雑菌の発生を防ぐ重要な役割があります。

日本酒が造られる地域は比較的寒いところが多いので、気温が低く雑菌が発生しづらい環境であるため、クエン酸を発生させない黄麹でも問題ありません。一方で鹿児島は温暖な気候であることから、焼酎の製造途中で発生する雑菌への対処が課題でした。そんな問題を解決したのが、クエン酸を発生させる黒麹と白麹でした。今では焼酎造りは、黒麹と白麹を使用することが主流となっています。

そういった理由から、私たちの蔵では、黄麹で仕込むのは、1年で一番寒い1月~2月におこなっています。黄麹を使った焼酎は、日本酒の吟醸香のような華やかな香りを有するのが特徴で、焼酎の個性を広げることに大きな役割を果たしています。

芋焼酎 明るい農村の四季・夏は、よく冷やして爽やかに!

そんな安納芋×黄麹の組み合わせが生み出す、甘くコクのある風味と爽やかな吟醸香が魅力の四季シリーズ「夏」。

・炭酸割り

おすすめの飲み方は、炭酸割り!炭酸割りにすることで、華やかな香りがふわりと引き立ち、爽快な味わいを楽しむことができます。

・ロック

氷を入れてキンキンに冷やしたロックもおすすめ。

安納芋に由来する甘さとコクを、より濃厚に楽しむことができます!

わたしたちが思い描く「夏」をイメージした焼酎で、皆さまも思い思いの「夏」をお楽しみください!

お茶焼酎 ・ 明るい農村「やぶきた」いかがでしょうか

お茶× 焼酎 明るい農村「やぶきた」

八十八夜は新茶の季節

「夏も近づく八十八夜~♪」

立春から数えて、88日目にあたるのが八十八夜。毎年5月初旬になります。

今年2021年は、5月1日(土)です。

お茶の茶葉は、年に数回収穫ができるのですが、

最も美味しいとされる「新茶」の季節が八十八夜に当たります。

今年は、春が早かったため、霧島では例年より少し早い4月上旬ごろから、

茶摘みが始まりました。

「お茶」と言えば、お茶の産出額で、初めて鹿児島県が全国一位になったというニュースが、

鹿児島県民としては、記憶に新しいところです。

これから、鹿児島のお茶の魅力がより一層全国に広まっていくことを願っています(*^-^*)

お茶焼酎 やぶきたの魅力:鹿児島県のお茶と「やぶきた」

鹿児島県のお茶、と一言で言っても、実はとっても多様なお茶が栽培されています。

有名なところだと、鹿児島の南方、いわゆる南薩(なんさつ)の知覧や頴娃(えい)、

川辺といった地域で栽培される「知覧茶」。お隣の枕崎で栽培される「枕崎茶」など。

そして、鹿児島の北方、北薩(ほくさつ)の、わたしたちの蔵もある、

ここ霧島で栽培される「霧島茶」などがあります。

霧島茶は、全国茶品評会普通煎茶の部で、2017年、2018年、2019年と、

3年連続「産地賞」第1位を受賞しました。

鹿児島空港の周辺には、お茶畑がたくさんあります。

鹿児島へ飛行機でお越しになったことがある方は、

一面に広がる霧島茶の茶畑をご覧になったことがあるかもしれませんね(*’▽’)

冷涼な山の地域で栽培されるお茶は香り高く、平地で栽培されるお茶は、

たっぷりの日差しを浴びた成分豊富なお茶になるなど、それぞれの地域によって香りや味わい、

そして色味などに個性があります。

各地で、その土地にあった品種が栽培されているのですが、

中でも最も多く栽培されているのが「やぶきた」です。

全国でも、いわゆるお茶といえば、そのほとんどがこのやぶきた茶と言ってもよいくらい、

高いシェアを誇る品種です。

お茶焼酎 ・やぶきた

蔵で造る芋焼酎に、そんな地元霧島産のやぶきたの茶葉粉末を加えて造ったのが、

お茶焼酎・明るい農村「やぶきた」です。

お茶の爽やかな香りをふわりと感じ、芋焼酎ならではの甘味・コクの後に、

お茶の苦みが感じられます。清涼感のある風味は、ロックや水割り、

または炭酸割りといった冷やして飲む飲み方がおすすめなので、これからの季節にはぴったりです!

先日、蔵のFacebook(霧島町蒸留所「 明るい農村」 | Facebook)にも投稿しておりますが、

お茶焼酎・明るい農村「やぶきた」をお茶で割った、お茶焼酎のお茶割りもおすすめです(*’▽’)。

お茶の風味がより一層際立ち、とても爽やかにその味わいを楽しむことができます。

また、割るお茶の種類を変えることで、味わいもがらりと変わりますので、

割材としてお好みのお茶を探す楽しみもあるかと思います♪

ぜひ、お試しあれ(^^)/

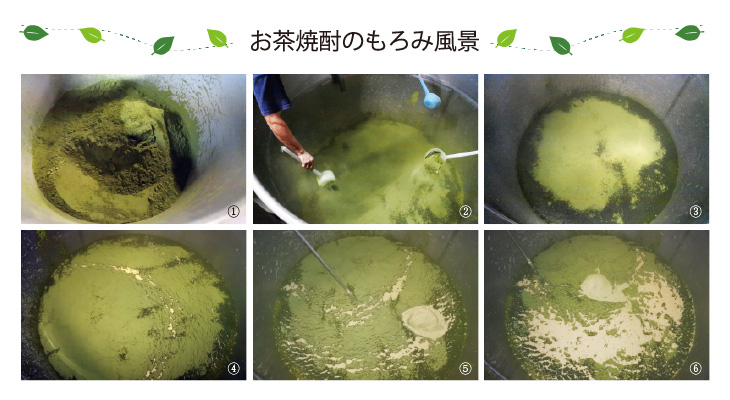

お茶焼酎 のもろみ

普段、蔵では白芋や赤芋、紫芋で焼酎を仕込んでいるため、そのもろみの色は、白や赤、紫となります。

この「お茶焼酎やぶきた」では、黄金千貫(白芋)の焼酎に霧島茶の粉末を入れるため、

もろみは鮮やかな緑色となりました。

もろみからは、お茶の何とも良い香りが漂っており、仕上がりを期待させてくれるものでした♪

新茶の季節、お茶焼酎を、ぜひ皆さまもお試しくださいね(^^♪

母の日 は、「華」やかなお酒はいかが?

こんにちは、明るい農村の阿部です!

今年の5月9日(日)は「 母の日 」。お母さんに、日ごろの感謝を込めて、ありがとうの気持ちを伝える日ですね(*^_^*)

「 母の日 」には、カーネーションなどの花を贈るのが一般的ですが、今年は「華」やかなお酒はいかがでしょう?お酒が好きなお母さんだって多いはず!そんなお母さんには、お酒を贈られるのも良いのでは(^o^)/

華やかな香りの 焼酎 は、水割りやお湯割りだけでなく、炭酸割りでふわっと広がる香りを楽しむこともできるので、これから少しずつ暖かくなる季節にもぴったりです。

母の日 の由来

毎年5月の第二日曜日が「 母の日 」です。そもそも「 母の日 」とはどうやって生まれたのか?

これについては諸説あるのですが、1900年代初頭、アメリカのとある女性が、母親が亡くなったことを追悼したいという気持ちで、母親が勤めていた教会にカーネーションの花を贈ったことが始まりとされています。

その後、これに感動した人々が翌年から、同じ日を「 母の日 」として祝いだしたことで広がりを見せ、1914年にはアメリカで5月の第二日曜日を「 母の日 」として定めたのでした。その後、1900年代中ごろには日本にもこれが伝わり、定着していくのでした。

なぜ 母の日 はカーネーションをあげるの?

母の日 にカーネーションを贈るようになったのは、アメリカのある女性が母への追悼の意を込めて贈った花がカーネーションだったことに由来します。元々は白いカーネーションを贈ったそうですが、現代では赤いカーネーションが一般的となっています。また、アメリカ、日本以外の外国では、カーネーション以外の花が 母の日 に贈られるそうです。

例えばオーストラリアは菊の花、フィンランドではミニバラ、タイではジャスミンなど各国で様々な花が贈られているそうですよ。

花以外にも、いろいろなプレゼントをする国も多いようで、いずれにせよ、お母さんへの感謝の気持ちを表す日としての気持ちは、どの国でも共通なんですね(*^-^*)

カーネーションの花言葉

カーネーションの花言葉は、花の色ごとに異なっており、様々な意味合いがあります。代表的な赤いカーネーションは、「母への愛」「熱烈な愛」といった、まさに王道の意味合いですね。

白いカーネーションは「純潔の愛」「尊敬」などを意味します。

ピンクは「温かい心」「感謝」

紫は「気品」「誇り」

オレンジは「純粋な愛」「あなたを愛します」

青色は「永遠の幸福」など実に様々ですね(^^♪。

「華」やかな 焼酎 を

世界各国で、「花」に限らず色々なものがプレゼントされているようです。お母さんへ、「華」やかな 焼酎 で、ほっとやすらぐ時間をプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

赤芋仕込み・明るい農村

「華」やかな香りが特徴の赤芋で仕込んだ芋 焼酎 。皮も中身も真っ赤な赤芋は、仕込み途中のもろみも見事に真っ赤!赤いカーネーションではなく、真っ赤な芋から造った芋 焼酎 です(^^♪

紫芋・農家の嫁

焼き芋を使って仕込んだ「農家の嫁」。中でも、「紫芋・農家の嫁」は、独特な華やかさを持つ紫芋を焼き芋にすることで、濃厚な「華」やかさが特徴の 焼酎 となりました。香りも、とっても華やかです。

農村のブルーベリー酒

明るい農村をベースに、自社農園のブルーべリーをたっぷりと漬け込み、その甘酸っぱい味わいを十分に引き出しました。砂糖や添加物は一切使用していない、素朴な味わいです。香りは「華」やかで、ワイン感覚でお楽しみください♪

※ギフトの熨斗や包装対応は無料で行っております。お気軽にご相談ください(^^)/

詳細は下記リンクからご覧ください